Carta IEDI

Contestando a ordem: postura comercial recente dos EUA, UE e China

Em 2025, quando o governo Trump aumenta as tarifas de importação americanas, de modo mais amplo e intenso do que havia feito em seu primeiro mandato (2017-2021), mais do que uma guinada protecionista, acelera o processo de transformação da governança global, contestando a ordem que os próprios EUA tinham promovido.

A Carta IEDI de hoje trata deste tema em maiores detalhes, mostrando tratar-se de um movimento que vem escalando desde a crise global de 2008-2009 e que envolve não apenas os EUA, mas também outras potências, como a China e a Europa. Diversos instrumentos vêm sendo utilizados como “armas” geoeconômicas, a exemplo das tarifas americanas (trade weaponization).

Esta Carta foi realizada a partir do estudo “Geoeconomia – impactos para o Brasil e suas empresas” elaborado, a pedido do IEDI, pela professora da FGV Vera Thorstensen e pelos pesquisadores Vera Kanas, Magali Favaretto e Alexandre Coelho, que têm participado ativamente de fóruns internacionais de acompanhamento das transformações recentes (Helsinki, Berlin, Washington, Miami, Seoul e Genebra etc.).

Este trabalho se insere no acompanhamento que o Instituto tem feito das mudanças em curso, sob diferentes prismas, a exemplo das Cartas n. 1295 “O comércio mundial e os subsídios chineses”, n. 1254 “Padrões das Atuais Políticas Industriais no Mundo”, n. 1154 “Indústria e Disputas Geopolíticas”, n. 1104 “Riscos e resiliência das cadeias globais de valor” e n. 1088 “Indústria 4.0 e a Guerra Tecnológica China-EUA”, para citar alguns exemplos.

Os autores abordam igualmente as implicações deste quadro para o Brasil. E também identificam nossa reação até o momento e apontam medidas que poderiam ser tomadas para melhor navegar na atual geoeconomia, temas da Carta IEDI “O Brasil na nova geoeconomia” a ser divulgada em breve.

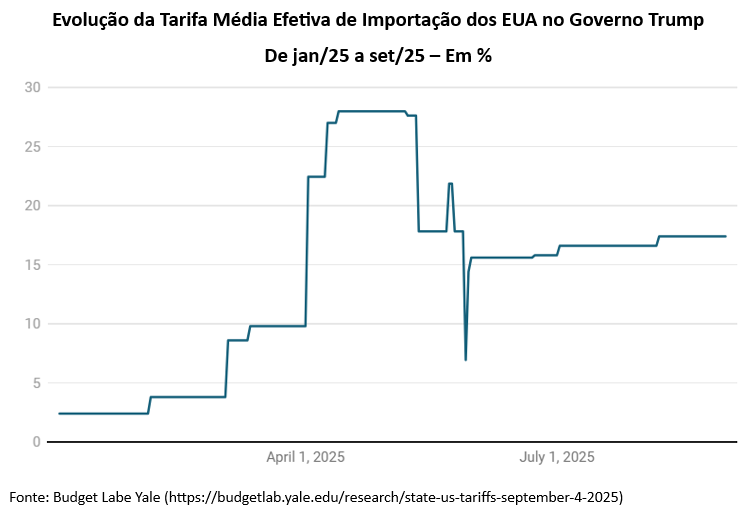

Entre jan/25 e set/25, a tarifa média efetiva de importação dos EUA saltou de 2,4% para 17,4%, o nível mais elevado desde 1935. A despeito disso, o descontentamento americano com o comércio mundial já vinha se apresentando desde bloqueio da eleição de novos membros do Órgão de Apelação da OMC, iniciado no governo Obama (2009-2017).

Por sua vez, o governo Biden (2021-2025), não voltou atrás no conjunto de tarifas impostas no primeiro governo Trump e também fez uso desde expediente, ainda que de forma mais pontual e voltado para áreas tecnológicas estratégicas, como para veículos elétricos, baterias, semicondutores, células fotovoltaicas etc.

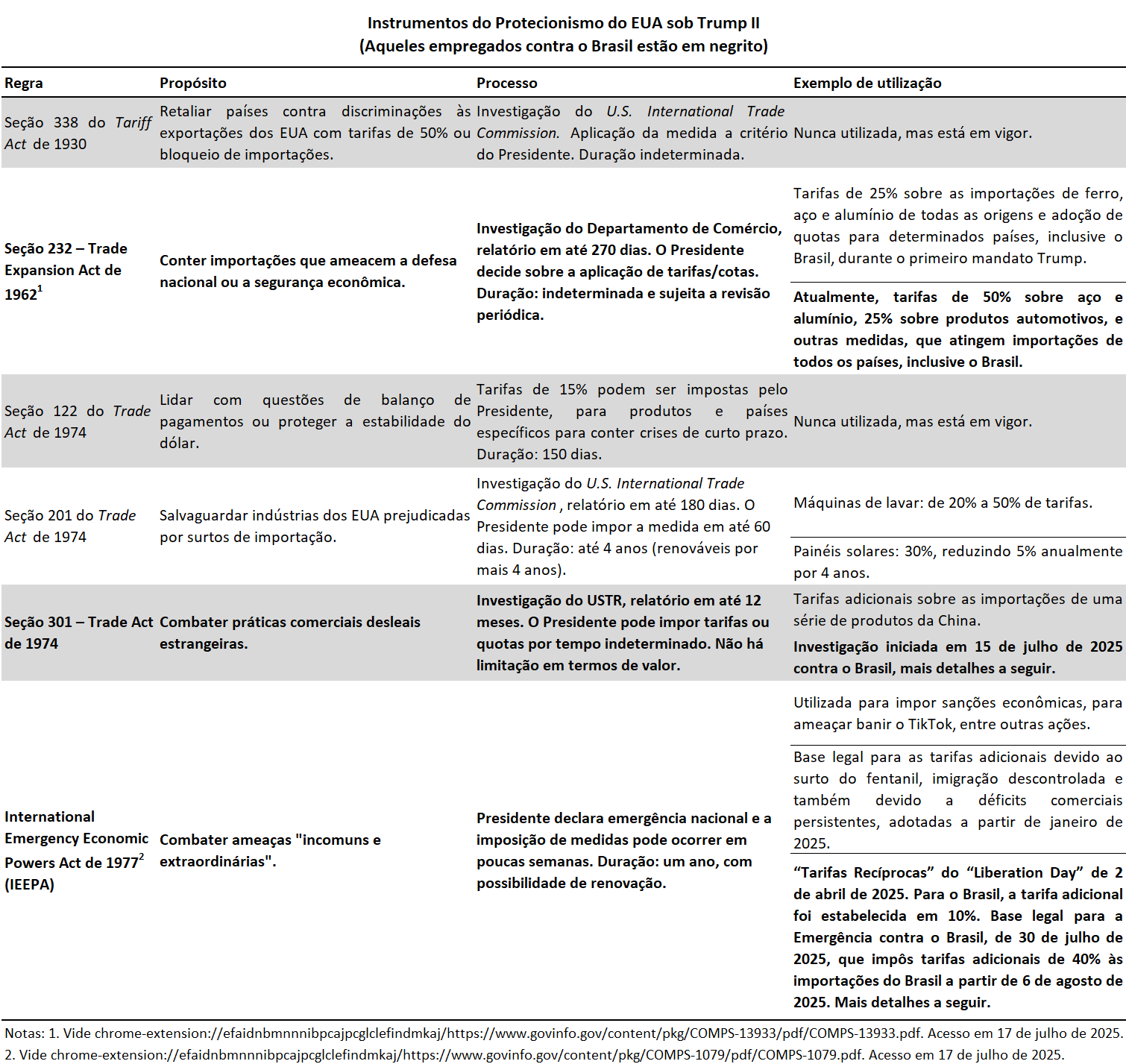

A estratégia dos EUA, além de neutralizar o poder de arbítrio da OMC, tem sido a de flexibilizar o recurso a dispositivos legais a que o governo federal tem acesso, criados majoritariamente nos anos 1960 e 1970, de modo a ampliar seu alcance. Nesse sentido, na guerra comercial travada, suas armas não são novas, mas se tornaram mais poderosas.

Em alguns casos, entretanto, esta estratégia do governo Trump é formalmente contestada, a exemplo do julgamento da U.S. Court of International Trade, que entendeu que a imposição das “tarifas recíprocas” por meio da IEEPA excede a autoridade constitucional e legal do presidente. O governo Trump apelou e aguarda a decisão final.

Para o Brasil, são três os dispositivos de maior impacto, segundo Thorstensen e seus coautores:

•Seção 232 do Trade Expansion Act de 1962, que aumentou as alíquotas para produtos específicos, como aço, alumínio e automotivos, de todo os países de origem;

•Seção 301 do Trade Act de 1974, para combater práticas desleais de parceiros comerciais, sob a qual o Brasil está em investigação devido a práticas no comércio e pagamento digitais, proteção à propriedade intelectual, desmatamento, corrupção etc.

•International Emergency Economic Powers Act de 1977 (IEEPA) que estabeleceu as chamadas “tarifas recíprocas” de 10% sob pretexto de segurança nacional e, posteriormente, adicionou alíquota de 40% para o Brasil, por motivação política

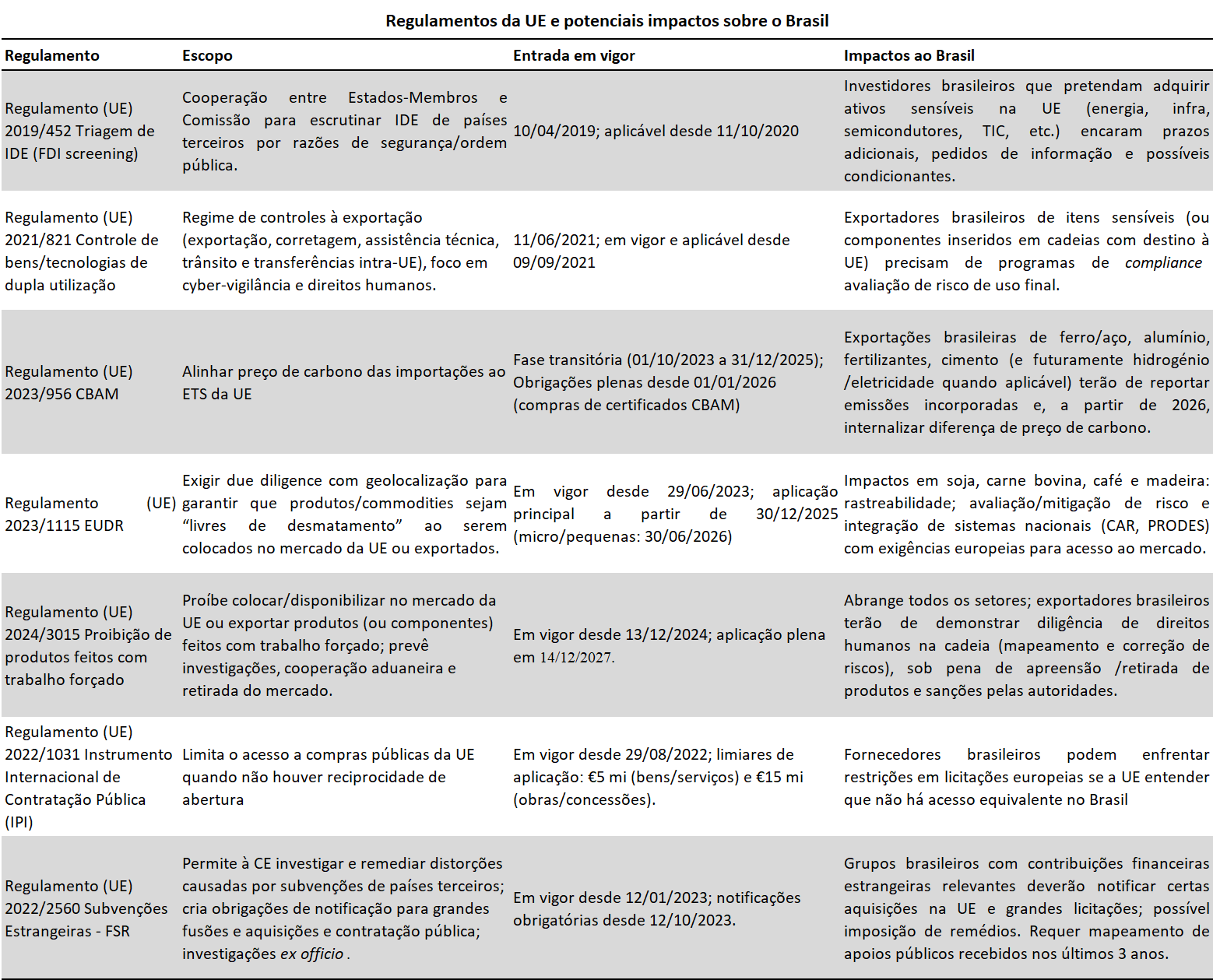

A União Europeia, por sua vez, segue defendendo o multilateralismo e o respeito ao regramento do comércio mundial, mas busca influenciá-lo projetando a regulamentação interna do seu espaço econômico sobre seus parceiros comerciais. Exerce seu poder por meio de seu ativismo regulatório, inclusive mobilizando as agendas ambiental e humanitária para construir barreias comerciais.

São exemplos paradigmáticos de “statecraft regulatório” o mecanismo de triagem de investimento estrangeiro (FDI screening), o Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira (CBAM), o regulamento de cadeias livres de desmatamento (EUDR) e a proibição de produtos feitos com trabalho forçado, entre outros.

Esses regulamentos permitem condicionar fluxos de capitais, disciplinar tecnologias críticas, definir parâmetros ambientais globais e impor requisitos de due diligence a empresas estrangeiras, transformando o acesso ao vasto mercado europeu em ferramenta de negociação estratégica.

Para o Brasil, os regulamentos que apresentam maior potencial de impacto, para os autores do estudo, são o CBAM, o EUDR e a proibição de produtos feitos com trabalho forçado, o que exigirá reforçar políticas de precificação de carbono, normas e procedimentos para monitorar, relatar e verificar emissões, desmatamento ou outros indicadores ambientais e investir em rastreabilidade setorial.

As estratégias geoeconômicas tanto dos EUA como da União Europeia são não apenas barreiras ao livre comércio, como também são fontes de incertezas consideráveis para o comércio mundial.

No caso dos EUA, além de objetivos extraeconômicos, como ficou claro na justificativa do “tarifaço” contra o Brasil, o pouco embasamento técnico na definição das alíquotas recíprocas acima de 10%, e os recuos, como no caso da negociação com a China, a contestação jurídica aos instrumentos utilizados para aumentar as tarifas, como mencionado acima, geram grande incertezas.

No caso da União Europeia, quanto à EUDR, o sistema de classificação de países foi rejeitado pelo Parlamento Europeu em jul/25, devido a preocupações sobre a qualidade e a atualidade dos dados usados.

Quanto ao CBAM, até o momento, a Comissão Europeia não publicou os benchmarks de emissões necessários para calcular com precisão as obrigações definitivas. Sem esses parâmetros, as empresas não conseguem estimar custos de forma confiável. Há valores padrão definidos para uso durante a fase de transição, mas ainda não existe clareza plena sobre sua aplicação em 2026 em diante.

Sabe-se que, no regime definitivo, os dados de emissões terão de ser verificados por organismos acreditados, mas os critérios técnicos, prazos e mecanismos de acreditação ainda não foram publicados. Isso dificulta que empresas e verificadores se preparem com antecedência.

Incerteza, por um lado, mas oportunidades ou brechas para “contra-ataque”, de outro. É o que este quadro pode significar se mantivermos uma postura pragmática e reforçarmos nossa atuação técnico-diplomática.

O Brasil pode transformar requisitos regulatórios da UE em argumentos de valor, enfatizam Thorstensen e sua equipe. A matriz elétrica majoritariamente renovável pode reduzir custos relativos sob o CBAM, apresentando vantagem frente a concorrentes com maior pegada de CO2. A agricultura de baixo carbono pode se tornar ativo estratégico para conquistar espaço no mercado europeu.

O Acordo Mercosul-União Europeia, por sua vez, pode se transformar em plataforma para monetizar sustentabilidade como diferencial competitivo, se prevalecer a ideia de “descarbonização aberta” (multilateral e baseada em regras internacionais claras).

No caso americano, a contestação jurídica dos dispositivos usados pelo governo para elevar tarifas se torna um campo a ser explorado, inclusive, com auxílio da pressão de empresas privadas americanas com relações de comércio e investimento importantes com o Brasil.

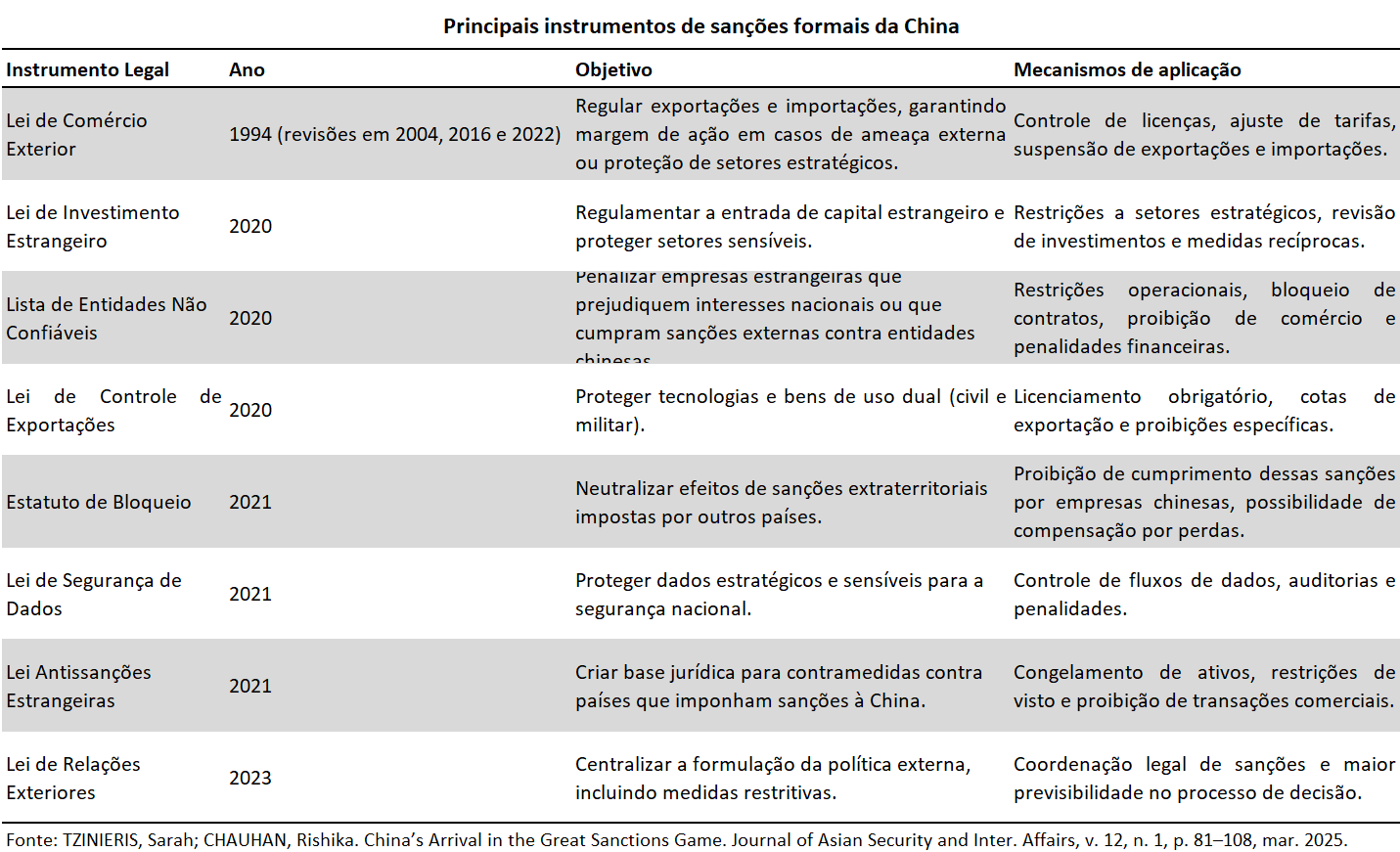

Por fim, na China, adota-se uma prática de sanções discricionárias e, por vezes, dissimuladas de requisitos técnico-sanitários, embora tenha avançado na formalização dos seus instrumentos.

Nos últimos anos, não foram registradas sanções formais impostas pela China contra o Brasil. Contudo, ocorreram episódios de medidas sanitárias e de barreiras técnicas, que também podem ter funcionado como sanções informais.

Em 2021, por exemplo, casos de BSE (Encefalopatia Espongiforme Bovina) levaram à suspensão das exportações brasileiras de carne bovina para a China entre setembro e dezembro, e a demora na liberação foi interpretada por analistas como um sinal do poder de Pequim e da vulnerabilidade brasileira, diante da elevada concentração de suas exportações em um único mercado.

Cabe ainda mencionar o risco das chamadas “sanções secundárias” dos EUA, dada nossa dependência do mercado chinês e a intensidade da disputa EUA-China. Apenas para ilustrar nossa exposição a este conflito, em 2024, enquanto registramos déficit comercial de US$ 284 milhões com os EUA, acumulamos US$ 30,7 bilhões de superávit com a China.

Sanções secundárias são medidas que penalizam entidades de terceiros países, inclusive bancos, exportadores ou importadores, que realizam negócios com empresas ou setores chineses sob sanção. Essas sanções são operacionalizadas pelo Office of Foreign Assets Control do Departamento do Tesouro (sanções financeiras) e pelo Bureau of Industry and Security do Departamento de Comércio (transferências de tecnologia, acesso a insumos americanos etc.).

Uma empresa exportadora brasileira que, além de fornecer à China, utilize serviços financeiros em dólares de bancos norte-americanos, pode enfrentar dificuldades se a contraparte chinesa estiver na lista de entidades sancionadas pelo OFAC. O risco é maior para empresas em setores sensíveis.

Estados Unidos: a mecânica da guerra comercial

Embora os Estados Unidos tenham sido os grandes promotores do livre-comércio global, desde o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) de 1947, ampliando o comércio e difundindo as cadeias produtivas internacionais, a partir da década de 2010, passaram a desafiar a governança do sistema multilateral de comércio que eles próprios ajudaram a criar.

Passaram a questionar decisões do Órgão de Apelação da Organização Mundial do Comércio, criticar a falta de conformidade da China ao livre mercado, e apontar os impactos negativos do livre comércio sobre os norte-americanos, notadamente após a crise financeira de 2008-2009.

Já durante o governo Obama, os EUA bloquearam a eleição de novos membros do Órgão de Apelação, e há alguns anos o sistema de solução de controvérsias da OMC está paralisado pela ausência de juízes.

Pode-se dizer, porém, que a eleição de Donald Trump, em 2016, simbolizou uma inflexão, pois a insatisfação com a governança do comércio mundial deu lugar a uma política comercial agressiva, focada em tarifas e sanções econômicas visando coagir outros países a adotar determinados comportamentos, a pretexto inclusive de proteger a indústria dos EUA.

O governo Trump adotou, durante o seu primeiro mandato, tarifas de forma unilateral para pressionar, sobretudo a China, a renegociar acordos, combatendo o que qualificava como práticas desleais.

O governo Joe Biden continuou a impor medidas comerciais, sobretudo contra China, em nome da proteção dos trabalhadores dos EUA e da proteção de minorias discriminadas pelo governo chinês.

A utilização das medidas comerciais como arma política e geopolítica se intensificou a partir de janeiro de 2025, com o início do segundo mandato de Donald Trump. Tarifas impostas por diversas razões se multiplicaram, e atingiram praticamente todos os países.

Como resultado a tarifa média efetiva de importação dos EUA saltou de 2,4% em janeiro de 2025 para 17,4% em setembro, segundo o Departamento de Economia da Universidade de Yale. Ou seja, mais de 7 vezes ao logo dos primeiros nove meses deste ano.

Alguns países estão negociando acordos com os EUA visando a tarifas mais baixas. Mas, de todo modo, o cenário atual é de adoção massiva de tarifas altas para todas as importações americanas, com os propósitos de aumentar a arrecadação, proteger trabalhadores e indústrias em solo americano, e atrair investimentos produtivos para os EUA.

Desde agosto de 2025, as exportações brasileiras estão sujeitas às tarifas mais altas nos EUA: 50% para uma extensa gama de produtos. E não há, até o momento, indicação de arrefecimento dessas tarifas ou de negociação que permita sua redução ou a isenção de novos produtos.

Diversos dispositivos legais amparam a imposição de tarifas pelos EUA, com diferentes objetivos e históricos de uso. Um breve resumo de todos eles é apresentado na tabela a seguir, sendo que aqueles que estão sendo utilizados como base legal para as tarifas atualmente impostas ao Brasil estão destacadas e serão abordadas com maior detalhamento mais à frente.

Tendo por base jurídica algum dos dispositivos acima, o Presidente dos EUA pode impor tarifas adicionais às tarifas MFN (“nação mais favorecida”, conforme lista de concessões negociada na OMC) por meio de Ordens Executivas. Essas tarifas podem ser cumulativas, ou não, conforme o texto da Ordem Executiva que determina a imposição cada tarifa.

Medidas tarifárias do governo Trump aplicáveis ao Brasil

Desde janeiro de 2025, os EUA adotaram tarifas de importação adicionais ora para determinados produtos ora para determinados países, a depender da base jurídica adotada. O Brasil foi atingido por algumas delas, discutidas a seguir.

1. Tarifa Recíproca – Executive Order 14257 – Regulating Imports with a Reciprocal Tariff to rectify trade practices that contribute to large and persistent annual United States Goods Trade Deficits – 02.04.2025

O Presidente Trump decretou Emergência Nacional, nos termos da International Emergency Economic Powers Act de 1977 (IEEPA), para assegurar a segurança nacional e econômica dos EUA, frente a uma situação persistente de déficit comercial com os demais países.

Alegou que os EUA adotam tarifas muito baixas, mas as suas exportações são confrontadas com altas barreiras tarifárias e não tarifárias nos países de destino, onde também existem padrões ambientais, laborais e regulatórios inferiores aos dos EUA, prejudicando a competitividade do produto norte-americano.

Neste contexto, adotou uma “Política de Reciprocidade Tarifária” de pelo menos 10% válida para todos os países, mas que seria mais alta (em um determinado percentual) para uma lista de países selecionados.

Estas "tarifas recíprocas" são aplicáveis de maneira adicional a quaisquer outras tarifas, ainda que existam casos listados no Anexo II em que não se aplicam (não se acumulam, por exemplo às tarifas impostas no âmbito da Seção 232 do Trade Expansion Act de 1962).

A tarifa adicional de 10% entrou em vigor no dia 05/04/2025. Os adicionais, que entrariam em vigor no dia 9 de abril, foram posteriormente adiados para diferentes prazos, a depender do andamento das negociações de acordos comerciais com cada parceiro dos EUA.

No âmbito da Executive Order 14257, as importações do Brasil estão sujeitas a 10%, que se soma à tarifa MFN (de Nação Mais Favorecida), mas não para aço, alumínio, autopeças ou outros produtos que estejam cobertos por medidas tarifárias adotadas pela Seção 232.

Cabe observar, em relação à IEEPA, que esta surge como uma delegação de poderes do Congresso para o Presidente dos EUA, para lidar com emergências por meio de instrumentos econômicos. Sua utilização foi pensada para a imposição de sanções econômicas, para lidar com situação de hostilidade e ameaças extraordinárias.

Por isso, questiona-se se o Presidente teria competência para impor tarifas sob este embasamento jurídico, e que déficit (ou tráfico fentanil) não são emergências que justifiquem a imposição de medidas comerciais.

Esta questão foi levada ao Judiciário Federal dos EUA, e a Corte de Comércio Internacional entendeu, em 28 de maio de 2025, que essas tarifas são ilegais. O Presidente Trump apelou e aguarda-se a decisão final.

2. Tarifa específica para o Brasil – Executive Order 14323 - Addressing threats to the United States by the Government of Brazil – 30.07.2025

Em julho de 2025, a Ordem Executiva 14323 alegou que: “membros do Governo do Brasil têm tomado ações que interferem na economia dos Estados Unidos, infringem os direitos de liberdade de expressão de pessoas norte-americanas, violam direitos humanos e prejudicam o interesse que os Estados Unidos têm em proteger seus cidadãos e empresas. Membros do Governo do Brasil também estão perseguindo politicamente um ex-Presidente do Brasil, o que contribui para a quebra deliberada do Estado de Direito no país, para a intimidação motivada politicamente e para abusos de direitos humanos”.

Como resposta à “emergência” alegada, os EUA estabeleceram tarifas de 40% a partir de 06/08/2025 para os produtos brasileiros, elevando a 50% a alíquota imposta ao Brasil, exceto em casos específicos (Seção 232, item 50 USC 1702(b) e produtos listados no Anexo I da Ordem Executiva).

O Anexo I da referida Ordem Executiva contém a lista dos isentos, com 694 produtos, representando algo como 40% de nossa pauta de exportação aos EUA, a exemplo de: ferro-gusa, aeronaves civis e suas partes e componentes, celulose, petróleo, fertilizantes, suco de laranja etc.. Entre os principais produtos exportados pelo Brasil, apenas carne e café ficaram fora da lista de exceções.

3. Seção 232 do Trade Expansion Act de 1962

Investigações iniciadas com base na Seção 232 são conduzidas sob a autoridade do Trade Expansion Act de 1962. O objetivo da investigação é determinar o efeito das importações sobre a Segurança Nacional e pode ser iniciada com base em solicitação de alguma parte interessada (indústria ou associação dos EUA), a pedido de qualquer departamento ou agência, ou por iniciativa própria do Secretário de Comércio.

As principais questões analisadas em investigações conduzidas sob o escopo da Seção 232 são: (i) requisitos dos setores de defesa e civis essenciais; (ii) as necessidades de crescimento da indústria doméstica para atender às exigências da defesa nacional; (iii) a quantidade, qualidade e disponibilidade das importações; (iv) o impacto da concorrência estrangeira sobre o bem-estar econômico da indústria doméstica essencial; (v) a substituição de produtos nacionais que cause desemprego substancial, redução nas receitas do governo, perda de investimentos ou de habilidades especializadas e capacidade produtiva; e (vi) outros fatores relevantes às circunstâncias específicas.

Há um conjunto importante de tarifas em vigor impostas ao aço e ao alumínio e a seus produtos derivados, importados de todas as origens, inclusive do Brasil: Proclamação 9704 de 8 de março de 2018 (Alumínio), Proclamação 9705 de 8 de março de 2018 (Aço), Proclamação 9980 de 24 de janeiro de 2020 (Artigos Derivados de Alumínio e de Aço), Proclamação 10895 de 10 de fevereiro de 2025 (Alumínio), Proclamação 10896 de 10 de fevereiro de 2025 (Aço).

Essa tarifa é, atualmente, de 50% e, como referido acima, sobre esses produtos, não incidem as “Tarifas Recíprocas” nem as Tarifas específicas para o Brasil.

Automóveis e uma lista de autopeças também estão sujeitos às tarifas adicionais impostas nos termos da Seção 232 do Trade Expansion Act de 1962, por meio da Proclamação 10908 de 26 de março de 2025, que estabelece uma tarifa de 25% para todas as origens, inclusive o Brasil.

Há investigações em andamento (abertas em 2025) para os seguintes produtos: cobre, madeira, semicondutores, produtos farmacêuticos, caminhões, minerais críticos, aeronaves comerciais, polissilício e sistemas de aeronaves não tripuladas.

4. Seção 301 do Trade Act de 1974

Investigações com base na Seção 301 podem ocorrer sob a justificativa de que direitos dos EUA previstos em acordos comerciais estão sendo negados, ou se um ato, política ou prática de um governo estrangeiro: (1) viola, seja incompatível ou negue benefícios aos EUA no âmbito de um acordo comercial; ou (2) seja “injustificável” e “onere ou restrinja” o comércio norte-americano.

A lei não limita o escopo das investigações e inclui serviços e investimento na definição de "comércio". Qualquer pessoa interessada pode solicitar esta investigação ao Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR). O USTR deve decidir se dará início à investigação no prazo de 45 dias. O USTR também pode iniciar uma investigação por iniciativa própria.

As investigações com base na Seção 301 são conduzidas por um "Comitê da Seção 301", subordinado ao Comitê de Política Comercial (Trade Policy Staff Committee – TPSC), liderado pelo USTR. Esse Comitê analisa as petições, realiza audiências públicas e faz recomendações ao TPSC sobre possíveis medidas a serem adotadas. O USTR baseia sua decisão nas recomendações fornecidas pelo TPSC.

Normalmente, ao iniciar a investigação, o USTR deve solicitar consultas ao governo estrangeiro. Para investigações que não envolvam acordos comerciais, o USTR geralmente solicita consultas com o governo estrangeiro e consulta os comitês consultivos de comércio apropriados ao iniciar a investigação.

Após as consultas, o USTR realiza a investigação para determinar se a conduta alegada é desleal ou viola os direitos dos EUA previstos em acordos comerciais. Caso a determinação do USTR seja positiva, decide-se sobre as medidas a serem adotadas em até 30 dias.

Para remediar práticas comerciais estrangeiras, a Seção 301 autoriza o USTR a: (i) impor tarifas ou outras restrições às importações; (ii) retirar ou suspender concessões previstas em acordos comerciais; e (iii) firmar acordo vinculante com o governo estrangeiro para cessar a conduta ou compensar os EUA.

O USTR deve priorizar a imposição de tarifas caso opte por restringir importações. O valor das medidas obrigatórias deve “atingir bens ou serviços do país estrangeiro em valor equivalente ao ônus ou restrição imposto por aquele país ao comércio dos EUA”.

A lei também estabelece exigências para o monitoramento, modificação e encerramento das medidas adotadas com base na Seção 301. As medidas adotadas sob a Seção 301 expiram após quatro anos, mas podem ser prorrogadas. Em algumas situações, o USTR pode restabelecer uma medida da Seção 301 anteriormente encerrada.

Em 15 de julho de 2025, os EUA iniciaram uma investigação sob a Seção 301 contra o Brasil, por solicitação do Presidente Trump (mencionada na carta de 9 de julho de 2025).

As práticas alegadamente adotadas pelo Brasil objeto da investigação são:

•Comércio digital e serviços de pagamento eletrônico: o Brasil pode estar prejudicando a competitividade de empresas norte-americanas nesses setores, seja ao retaliar companhias que se recusam a censurar discursos políticos, seja ao impor restrições à sua capacidade de operar no país;

•Tarifas preferenciais desleais: o Brasil concede tarifas mais baixas e condições preferenciais às exportações de determinados parceiros comerciais globalmente competitivos, em detrimento das exportações dos Estados Unidos;

•Aplicação de medidas anticorrupção: a insuficiente aplicação, pelo Brasil, de políticas de combate à corrupção e de promoção da transparência suscita preocupações quanto ao cumprimento das normas internacionais voltadas ao enfrentamento do suborno e da corrupção;

•Proteção à propriedade intelectual: o Brasil aparentemente não assegura proteção adequada e eficaz aos direitos de propriedade intelectual, prejudicando trabalhadores norte-americanos cujos meios de subsistência dependem de setores impulsionados pela inovação e pela criatividade dos EUA;

•Etanol: o Brasil abandonou o compromisso de conceder tratamento praticamente isento de tarifas ao etanol norte-americano, passando a aplicar alíquotas substancialmente mais elevadas às exportações desse produto originário dos EUA;

•Desmatamento ilegal: o Brasil não implementa de forma efetiva leis e regulamentos destinados a combater o desmatamento ilegal, o que compromete a competitividade dos produtores norte-americanos de madeira e de produtos agrícolas.

Interessados tiveram a oportunidade de enviar comentários por escrito até o dia 18 de agosto de 2025. O USTR realizou audiência no dia 3 de setembro de 2025.

O USTR recebeu algumas dezenas de comentários, favoráveis e desfavoráveis ao Brasil, apresentados por associações, empresas e pessoas físicas, dos EUA e do Brasil. O Governo Brasileiro apresentou uma longa defesa das medidas questionadas, em que pese o posicionamento brasileiro de não reconhecer a legitimidade de instrumentos unilaterais como a Seção 301 para avaliar políticas e medidas brasileiras. O relatório foi apresentado como uma “ferramenta de diálogo”.

Em relação a cada um dos temas abordados, o Brasil explicou detalhadamente o arcabouço jurídico envolvido, a sua aplicação prática e efetividade, e a sua consistência com as regras da OMC, da OCDE, do FMI ou outra instância multilateral.

Por diversas vezes, o Brasil contraditou os fatos com base em números ou leis em vigor. Em algumas passagens, o Brasil referiu que eventuais questionamentos por parte dos EUA devem ser levados à OMC. O Brasil não solicitou autorização para apresentar seus argumentos na audiência.

Com base nessas informações, as tarifas que venham a ser estabelecidas com base na Seção 301 envolvem os seguintes riscos para o Brasil: as tarifas podem ser demasiadamente altas, pois não há limites; e as tarifas podem ser aplicadas por tempo indeterminado, se prorrogadas, ou reativadas a qualquer momento.

União Europeia: o poder regulatório

A União Europeia consolidou, nos últimos anos, um arsenal regulatório que vai muito além de medidas tradicionais de política comercial, assumindo características típicas de instrumentos geoeconômicos, argumentam Thorstensen e sua equipe.

Nesse sentido, regulamentos europeus como o mecanismo de triagem de investimento estrangeiro (FDI screening), o Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira (CBAM), o regulamento de cadeias livres de desmatamento (EUDR) e a proibição de produtos feitos com trabalho forçado, dentre outros, representam exemplos paradigmáticos de “statecraft regulatório”.

Ao integrar objetivos econômicos, industriais, ambientais e de direitos humanos com finalidades geopolíticas, a UE afirma-se como ator central de uma ordem geoeconômica em mutação, em que normas e padrões jurídicos funcionam como vetores de poder.

Esses regulamentos permitem condicionar fluxos de capitais, disciplinar tecnologias críticas, definir parâmetros ambientais globais e impor requisitos de due diligence a empresas estrangeiras, transformando o acesso ao vasto mercado europeu em ferramenta de negociação estratégica.

Dessa forma, compreender os regulamentos europeus como instrumentos geoeconômicos é essencial para analisar sua aplicação prática: eles não apenas reforçam a resiliência interna da União, mas também projetam para o exterior um conjunto de padrões que moldam o comportamento de parceiros comerciais, investidores e empresas globais.

A seguir, são identificados os principais regulamentos usados pela União Europeia como meio de influenciar a nova governança mundial de comércio e investimentos, bem como seus efeitos, notadamente para o Brasil.

1. Mecanismo de controle de Investimento Direto Externo (IDE) – FDI screening

A base legal do mecanismo de screening europeu é o Regulamento (UE) 2019/452, que criou um quadro de cooperação entre Estados‑Membros e a Comissão Europeia (CE) para avaliar investimentos de países terceiros que possam afetar a segurança ou a ordem pública.

A decisão para aprovar, condicionar ou bloquear cada operação é dos Estados-Membros, mas a CE emite pareceres não vinculantes e coordena a troca de informações, garantindo prazos e confidencialidade.

A aplicação prática do instrumento de screening da UE revela que o instrumento tem sido intensamente utilizado, porém cuidadosamente calibrado. Em 2022, as autoridades nacionais dos Estados-membros iniciaram 1.444 processos de screening; sendo que 423 chegaram ao mecanismo de cooperação da UE, com 81% encerrados na Fase 1, 11% na Fase 2 e menos de 3% com parecer formal da CE.

A indústria transformadora liderou as operações analisadas, seguida por Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e atividades profissionais. Quanto à origem dos investidores finais, os EUA lideram com 25% (em 2022) e 28% (em 2021), seguidos por Reino Unido, China, Japão, Ilhas Cayman e Canadá. Casos ligados à Rússia e à Bielorrússia foram residuais.

No que se refere à China, o mecanismo de screening da UE ganhou relevância ainda maior. Embora investidores chineses não liderem em número absoluto de operações, eles são alvo particular de escrutínio em setores estratégicos, como energia, infraestrutura crítica, telecomunicações, semicondutores e tecnologias emergentes.

A percepção de que empresas chinesas mantêm vínculos estreitos com o Estado e recebem apoio financeiro e político aumenta a preocupação europeia com potenciais riscos à segurança nacional e à autonomia tecnológica. Em alguns casos, aquisições por parte de grupos chineses foram bloqueadas ou condicionadas à venda de ativos sensíveis.

Além disso, a UE tem coordenado com os Estados Unidos e outros parceiros ocidentais a vigilância sobre investimentos de origem chinesa, reforçando a dimensão geopolítica do instrumento.

2. Controle de exportações de bens e tecnologias de dupla utilização

O regime da UE para controle das exportações de bens e tecnologias de dupla utilização (civil e militar), está atualmente consolidado no Regulamento (UE) 2021/821. No plano de política industrial e de segurança, a CE contextualiza os controles à exportação no ecossistema de defesa e inovação tecnológica, sublinhando a natureza híbrida de muitas cadeias e plataformas com potencial de dupla utilização.

Este regulamento representa a espinha dorsal que harmoniza as regras sobre licenciamento de exportações, serviços de corretagem, assistência técnica, trânsito e transferências intra-UE para itens suscetíveis de uso civil e militar.

O regulamento define o escopo, os conceitos e as modalidades de autorização, assegurando que a UE cumpra os seus compromissos internacionais de não proliferação e ao mesmo tempo, responda a riscos emergentes associados a tecnologias sensíveis.

A arquitetura do controle combina listas específicas (constantes dos Anexos I e II) e cláusulas “catch-all” (cláusulas abrangentes). O regulamento também trata de requisitos de due diligence e de programas internos de conformidade, como boas práticas que sustentam a utilização de licenças abrangentes, integrando a avaliação de riscos.

A Estratégia Industrial Europeia de Defesa de 2024 não alterou o regime de controles à exportação, mas assume que a prontidão industrial, a proteção de tecnologias críticas e a resiliência das cadeias têm de conviver com um sistema de autorizações eficaz e previsível, capaz de mitigar riscos sem inibir a cooperação legítima e o fluxo de know-how com parceiros. Este enquadramento reforça a necessidade de governança de exportações como instrumento de segurança econômica.

3. Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira (CBAM)

O Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira (CBAM) é o instrumento criado pela União Europeia para alinhar o preço do carbono das importações com o preço aplicado à produção doméstica sob o European Union Emissions Trading System (EU ETS), que é o mercado de carbono aplicável internamente aos membros da UE.

O fundamento jurídico do CBAM é dado pelo Regulamento (UE) 2023/956 e pelo Regulamento de Execução (UE) 2023/1773. O Regulamento (UE) 2023/956 aplica-se, numa primeira etapa, aos produtos cimento, ferro, aço, alumínio, fertilizantes, eletricidade e hidrogênio.

A lógica econômica subjacente é a de prevenir deslocamentos de produção motivados por custos ambientais e criar incentivos para que produtores de países terceiros adotem tecnologias mais limpas.

A aplicação ocorre em duas fases:

1ª) No período transitório, de 01/10/2023 a 31/12/2025, os importadores (ou seus representantes aduaneiros indiretos) reportam trimestralmente quantidades importadas, emissões diretas e indiretas incorporadas e eventuais preços de carbono já pagos na origem. Os prazos e o formato são definidos pelo Regulamento de Execução (UE) 2023/1773 e os dados são submetidos ao Registo Transitório CBAM, um sistema eletrônico da Comissão Europeia que antecipa o registo operacional da fase plena.

2ª) A partir de 01/01/2026, entrarão em vigor as obrigações centrais do regulamento. Apenas “declarantes CBAM autorizados” podem importar mercadorias abrangidas, e para isso, devem adquirir certificados CBAM. O preço dos certificados acompanha, por média semanal, os leilões do ETS. O desenho incorpora mecanismos de calibragem para evitar dupla cobrança e reduzir distorções.

Destaca-se a função do CBAM de “nivelar” preços de carbono para mitigar a fuga de carbono, com potenciais efeitos de encadeamento para fornecedores de matérias-primas intensivas em emissões.

Até o momento, a Comissão Europeia não publicou os benchmarks de emissões necessários para calcular com precisão as obrigações no regime definitivo do CBAM, lembram os autores do estudo. Sem esses parâmetros, as empresas não conseguem estimar custos de forma confiável. Há valores padrão definidos para uso durante a fase de transição, mas ainda não existe clareza plena sobre sua aplicação em 2026 em diante.

As regras indicam que poderão ser usados sem limite quantitativo, mas com acréscimo de preço para desestimular o uso. Essa falta de detalhe também tem gerado incerteza para importadores.

Sabe-se que, no regime definitivo, os dados de emissões terão de ser verificados por organismos acreditados, mas os critérios técnicos, prazos e mecanismos de acreditação ainda não foram publicados. Isso dificulta que empresas e verificadores se preparem com antecedência.

4. Regulamento de “cadeias livres de desmatamento” – EUDR

O Regulamento (UE) 2023/1115, conhecido como regulamento das “cadeias livres de desmatamento” (European Union Deforestation Regulation – EUDR), foi adotado em 31/05/2023 e faz parte do Pacto Ecológico Europeu e da estratégia de consumo sustentável da UE.

O objetivo central é garantir que apenas produtos e commodities comprovadamente “livres de desmatamento” sejam colocados no mercado interno da UE ou exportados, de forma a reduzir para a destruição de florestas tropicais e a perda de biodiversidade global.

O EUDR passou a vigorar em junho de 2023 e a maior parte das suas disposições seriam aplicáveis a partir de 30 de dezembro de 2024. Porém, a aplicação obrigatória foi postergada para dezembro de 2025.

Atualmente, o regulamento aplica-se sobre as seguintes commodities: soja, carne bovina, óleo de palma, madeira, cacau, café e borracha, e produtos derivados dessas commodities (móveis, chocolate, couro, papel, pneus, etc.). Porém, a lista de produtos pode ser atualizada e incorporar novos produtos.

A regra exige que qualquer operador ou comerciante que coloque estes bens no mercado da UE, ou os exporte para fora dela, implemente um sistema de due diligence robusto. Esse sistema deve incluir:

•Coleta de informações: identificação do fornecedor, quantidade, país de produção e, sobretudo, geolocalização das parcelas de terra onde as matérias-primas foram produzidas;

•Avaliação de risco: análise se a produção ocorreu em áreas de desmatamento ou degradação florestal após a data de corte fixada (31/12/2020);

•Mitigação de risco: quando persistirem dúvidas, os operadores devem adotar medidas adicionais de verificação antes de autorizar a colocação do produto no mercado.

Durante a fase de implementação, a Comissão Europeia publicou a síntese oficial da legislação, guias interpretativos não vinculativos e um quadro metodológico de benchmarking, que estabelece como a UE classificaria países e setores em categorias de risco (baixo, padrão ou alto) para orientar a intensidade do controle.

O sistema de classificação de países se dá por nível de risco: low, standard e high, que condiciona o grau de detalhamento e rigor de due diligence, com probabilidade crescente de inspeções e controles. Estatisticamente, os percentuais estimados de auditoria anual são: 1 % dos operadores de países de baixo risco, 3 % de risco padrão e 9 % de alto risco.

Em maio de 2025, a UE publicou a lista de países que apresentam um risco baixo ou alto de produzir produtos de base ou derivados que não cumpram os requisitos da EUDR. Os países não enumerados são considerados no “padrão”; nível em que o Brasil foi enquadrado.

Em 9 de julho de 2025, o Parlamento Europeu rejeitou o sistema de classificação de países proposto pela Comissão Europeia. Os parlamentares, liderados pelo grupo do Partido Popular Europeu (EPP), levantaram sérias preocupações sobre a qualidade e a atualidade dos dados usados.

O EUDR representa uma inflexão regulatória ao deslocar para operadores e exportadores a responsabilidade de provar que seus produtos são livres de desmatamento, transformando a due diligence ambiental em requisito central de acesso ao mercado europeu.

É, ao mesmo tempo, um instrumento ambiental e de política comercial, que poderá redefinir cadeias de fornecimento globais e reforçar o poder regulatório da UE sobre padrões de sustentabilidade.

5. Instrumento Internacional de Contratação Pública (IPI)

O Instrumento Internacional de Contratação Pública (IPI) da UE é um mecanismo estratégico concebido para garantir que os seus mercados públicos sejam acessíveis apenas a operadores de países terceiros que retribuam o mesmo nível de abertura em suas próprias compras públicas.

Foi estabelecido pelo Regulamento (UE) 2022/1031, adotado em 23 de junho de 2022, e entrou em vigor em 29 de agosto de 2022.

A proposta central deste instrumento é promover a reciprocidade: sempre que se identifique que países terceiros adotam medidas ou práticas que dificultam o acesso de operadores comunitários aos seus mercados de contratação pública, a Comissão Europeia pode intervir.

Além de seu caráter corretivo, o instrumento é também negocial: ao responsabilizar países terceiros por suas práticas discriminatórias, estimula a abertura de seus mercados em igualdade de condições, funcionando como alavanca para fomentar o acesso de empresas da UE a contratos externos. O âmbito de aplicação abrange todos os contratos públicos, incluindo concessões, fornecimentos, serviços e setores específicos como água, energia, transportes e correios.

Em síntese, o IPI constitui um instrumento jurídico que permite à UE defender os interesses de seus operadores económicos, promovendo simultaneamente a reciprocidade e o acesso recíproco em mercados públicos globais.

6. Regulamento Subvenções Estrangeiras – FSR

O FSR (Foreign Subsidy Regulation) foi estabelecido pelo Regulamento (UE) 2022/2560, adotado em 14/12/2022 e aplicável desde 12/06/2023. Este instrumento representou um marco regulatório destinado a preencher uma lacuna significativa: enquanto os auxílios estatais concedidos por Estados-Membros já eram controlados pela legislação da UE, as subvenções atribuídas por países terceiros até então permaneciam sem supervisão específica.

A partir da aplicação deste regulamento, a Comissão Europeia passou a deter poderes para investigar subvenções estrangeiras que possam distorcer o mercado interno, mesmo de forma ex officio, ou seja, por iniciativa própria.

Este instrumento enquadra-se em áreas economicamente sensíveis, como fusões e aquisições (concentrações) e procedimentos de contratação pública, onde as empresas que se beneficiem de subvenções estrangeiras devem cumprir obrigações de notificação à Comissão Europeia se ultrapassarem certos limiares financeiros ou se forem consideradas capazes de distorcer a concorrência.

O conceito de “subvenção estrangeira” abrange qualquer contribuição financeira, direta ou indireta, concedida por um país terceiro a empresas ativas no mercado da UE, que possa conferir uma vantagem competitiva considerada injusta e, assim, afetar a competição interna.

A avaliação sobre existência de distorções considera diversos indicadores, como o montante e natureza da subvenção, a dimensão da empresa, o setor de atuação ou os objetivos associados à subvenção.

Adicionalmente, a imprensa econômica e jurídica indica que a aplicação do FSR tem sido especialmente incisiva em casos envolvendo empresas de países como a China, destacando investigações a empresas fornecedoras de scanners de segurança e turbinas eólicas, além de processos ligados à indústria automobilística e energética.

Neste contexto, o FSR constitui um instrumento robusto e flexível que permite à CE proteger o mercado interno contra distorções causadas por subvenções provenientes de países terceiros.

Implicações dos Regulamentos da UE para o Brasil

Os Regulamentos da UE acima expostos não apenas condicionam o acesso ao mercado europeu, como têm o potencial de reconfigurar cadeias globais. Para o Brasil, isso significa custos de adaptação relevantes, mas também oferece janelas de oportunidade em segmentos de baixa intensidade de carbono e em cadeias com boa rastreabilidade.

O princípio é claro: quem quer vender (ou investir/concorrer) na UE precisa provar desempenho ambiental, social e concorrencial compatível com as regras europeias, sob risco de exclusão, atrasos ou sanções.

Para o Brasil, os Regulamentos que apresentam maior potencial de impacto são o CBAM, o EUDR e o Regulamento que proíbe produtos feitos com trabalho forçado. Não obstante, os outros também tem potenciais impactos, diretos ou indiretos.

Quanto ao CBAM, desde 01/10/2023, importadores na UE reportam emissões incorporadas por trimestre e a fase operacional com compra de certificados começará em 01/01/2026. Um estudo aponta que, entre as exportações brasileiras impactadas, ferro e aço representam cerca de 92%, seguido por alumínio com 3%. Adicionalmente, o setor brasileiro de fertilizantes também tem sido objeto de estudo quanto a desafios, mas também oportunidades frente ao CBAM.

Na prática, siderurgia e alumínio brasileiros precisam de medições auditáveis, alinhadas à metodologia europeia. Quem tiver matriz elétrica mais limpa pode transformar tal vantagem de preço relativo quando o custo do carbono for internalizado.

O governo brasileiro já vem mobilizando o setor privado para essa agenda e o Brasil avança em regulação de carbono para proteger sua competitividade. Uma das questões em discussão pelo governo é que o CBAM considera apenas as emissões da produção industrial, sem levar em conta a matriz energética brasileira, mais limpa e renovável que a média do mundo, o que acaba por penalizar as exportações brasileiras.

No agro e uso da terra, o EUDR (cadeias “livres de desmatamento”) desloca o ônus da prova para exportadores e operadores na EU, incluindo geolocalização de origem, checagem contra desmatamento após 31/12/2020 e diligência reforçada conforme o risco do país. O Brasil segue pressionado após a classificação como “padrão” em maio de 2025. Soja, carne e café concentram a exposição, com maior desafio em cadeias longas e fragmentadas.

O Brasil possui uma base sólida de monitoramento e reporte em clima e uso da terra, mas o elo considerado frágil é a verificação independente e certificação internacionalmente reconhecida. Os regulamentos europeus (CBAM e EUDR) pressionam o país a elevar padrões de MRV (Monitoring, Revising and Reporting) de forma compatível com benchmarks internacionais, sob risco de perda de competitividade.

Na política de concorrência, o FSR (regulamento de subvenções estrangeiras) amplia o escrutínio sobre empresas com apoio financeiro de governos de países terceiros quando atuam no mercado interno. A Comissão já mostrou disposição de usar o instrumento em setores sensíveis (fotovoltaico, eólico).

Empresas brasileiras que recebam apoio de bancos públicos, fundos estatais ou mecanismos oficiais de crédito podem ser consideradas como empresas “subsidiadas por governos de países terceiros” à luz do FSR.

Caso participem de fusões e aquisições dentro da UE ou concorram em licitações públicas de alto valor na UE, elas devem: i) notificar previamente a Comissão Europeia, caso estejam acima dos limites de receita ou de valor de contrato previstos; e ii) justificar as condições dos subsídios recebidos, comprovando ausência de distorção à concorrência.

No acesso a compras públicas, o IPI é o “bastão negocial” para forçar reciprocidade: após investigação e tentativa de diálogo, a Comissão pode restringir participação de fornecedores de países considerados fechados, em contratos acima de €5 milhões (bens/serviços) e €15 milhões (obras/concessões).

O Brasil, ao ter retirado em 2023 a oferta de adesão ao Acordo de Compras Governamentais da OMC (GPA), fica exposto ao dispositivo: se houver queixas de assimetria, setores específicos podem ver o acesso a licitações europeias restringido.

No crivo a investimentos, o mecanismo de screening de IDE da UE não é uma proibição geral, mas pode criar atrasos e condicionantes em setores sensíveis e em operações com investidores de países terceiros. Para compradores brasileiros em energia, infraestrutura, semicondutores, TIC ou dados, o risco é de prazos e possíveis remédios.

Quanto ao Regulamento (UE) 2021/821, que rege os controles de bens e tecnologias de dupla utilização, embora o Brasil não esteja sujeito diretamente ao regulamento (o mesmo aplica-se a exportadores da UE), pode afetar empresas brasileiras em duas frentes:

•na importações de insumos e tecnologia da UE em setores de defesa (eletrônicos, sensores, UAV, criptografia), cyber segurança (software e hardware de monitoramento, interceptação, encriptação) e P&D avançado (materiais sensíveis, IA aplicada a vigilância, tecnologias quânticas);

•para os exportadores da UE, que só podem transferir ao Brasil se o end-use (uso final) e o end-user (destinatário) não apresentarem risco de uso militar indevido, reexportação sem controle ou violação de direitos humanos.

A relação UE–Brasil em defesa e tecnologia é de cooperação seletiva, mas sob crescente escrutínio geopolítico (China–Brasil, Rússia–Brasil, BRICS). Caso empresas brasileiras recebam apoio estatal significativo (ex. BNDES, FINEP, Embraer Defesa), a análise europeia pode ser mais rígida, combinando screening de IDE e dual-use export controls.

Não há dúvidas de que a UE utiliza o acesso ao seu mercado como alavanca de política industrial, climática e de direitos humanos. A resposta brasileira, especialmente do setor privado, será alinhar métricas e governança, para transformar adaptação regulatória em argumento de valor nos contratos.

China: regime de sanções

A trajetória da China no regime de sanções é marcada, em um primeiro momento, pela condição de alvo recorrente de medidas restritivas impostas por potências ocidentais. A partir da década de 1990, o país passou a adotar uma postura mais pragmática.

O ingresso na Organização Mundial do Comércio (OMC), em 2001, expandiu de forma expressiva sua participação nas cadeias globais de comércio e investimento, mas também expôs a economia chinesa a novos riscos decorrentes de disputas políticas e comerciais.

Essa experiência levou à construção de instrumentos internos para responder de forma proporcional ou preventiva a pressões externas. A China desenvolveu um regime híbrido de sanções, que combina medidas formais, amparadas em arcabouço legal, com práticas informais mais flexíveis.

Esse regime tem como objetivo não apenas proteger interesses estratégicos, como soberania, segurança nacional e desenvolvimento, mas também projetar poder econômico e político, sinalizando a capacidade de influenciar o comportamento de outros atores no sistema internacional.

1. Estrutura legal e aplicação de sanções formais

O regime de sanções da China é sustentado por um arcabouço legal robusto, desenvolvido a partir da década de 1990 e significativamente ampliado após 2019, em resposta à intensificação das pressões externas, como a guerra comercial com os Estados Unidos.

Esse conjunto de normas oferece ao governo instrumentos formais para adotar medidas punitivas ou restritivas contra governos, empresas ou indivíduos estrangeiros considerados uma ameaça aos interesses nacionais.

Esse arcabouço garante previsibilidade interna, ao formalizar instrumentos de resposta, e flexibilidade externa, ao permitir que as autoridades calibrem o alcance e a intensidade das sanções de acordo com a gravidade de cada situação. Além disso, reforça a capacidade da China de projetar poder econômico sem comprometer, de imediato, a estabilidade das cadeias globais de valor.

A aplicação prática dessas normas se materializa nas chamadas sanções formais, que são medidas punitivas adotadas com base explícita nessas legislações. Elas são caracterizadas por:

•Base jurídica clara, que garante legitimidade interna e transparência externa;

•Aplicação seletiva, voltada principalmente a setores estratégicos como defesa, tecnologia, segurança nacional e disputas territoriais;

•Função dissuasória, sinalizando capacidade de resposta sem provocar rupturas amplas no comércio global.

Esse padrão de sanções se intensificou durante os governos Trump, quando tarifas elevadas e políticas comerciais mais agressivas ampliaram a pressão sobre a China, criando um arcabouço legal que ainda é recente e cujo uso se mantém cauteloso, limitado a aplicações pontuais e direcionadas a setores estratégicos.

Casos recentes, resumidos a seguir, ilustram esse processo.

Em 2021, após sanções coordenadas de Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e Canadá relacionadas a Xinjiang, Pequim aplicou sanções recíprocas a autoridades, parlamentares e instituições desses países. Em 01/02/2025, como parte de um movimento de reaproximação com a União Europeia, a China suspendeu as sanções impostas a cinco parlamentares europeus.

Em 2023 e 2024, empresas norte-americanas do setor de defesa, como Lockheed Martin e Raytheon, foram incluídas na Lista de Entidades Não Confiáveis em resposta ao fornecimento de armamentos a Taiwan.

As medidas impostas pela China proibiram essas empresas de realizar importações e exportações relacionadas ao mercado chinês, suspenderam novos investimentos no país, barraram a entrada de executivos em território chinês e cancelaram vistos e permissões de residência de funcionários. Pequim também anunciou multas equivalentes ao dobro dos valores dos contratos de venda de armas para Taiwan, com pagamento previsto em até quinze dias.

2. Sanções informais

As sanções informais da China consistem em medidas de pressão econômica e política aplicadas sem respaldo legal explícito, mas com efeitos práticos relevantes. Esse tipo de ação oferece flexibilidade e garante negação plausível, reduzindo custos diplomáticos e o risco de retaliações jurídicas internacionais.

Essas medidas são aplicadas, principalmente, por meio de:

•barreiras técnicas e sanitárias, como inspeções rigorosas ou suspensão de importações sob justificativa regulatória;

•boicotes organizados, com campanhas promovidas direta ou indiretamente por autoridades e pela mídia estatal;

•retardamento de processos alfandegários ou licenças de exportação, dificultando a operação de empresas estrangeiras;

•restrição de fluxos turísticos ou culturais, usadas como sinal de descontentamento político.

A prática chinesa de sanções e o Brasil

Nos últimos anos, não foram registradas sanções formais impostas pela China contra o Brasil. Contudo, ocorreram episódios de medidas sanitárias e de barreiras técnicas, que são mecanismos utilizados para garantir padrões de qualidade e segurança dos produtos, mas que também podem funcionar como sanções informais.

Durante o governo Bolsonaro, por exemplo, embora oficialmente classificadas como medida técnica, conforme os protocolos sanitários bilaterais, sanções informais podem também ter sido motivadas por razões geoeconômicas.

Em 2021, casos de BSE (Encefalopatia Espongiforme Bovina) levaram à suspensão das exportações brasileiras de carne bovina para a China entre setembro e dezembro, afetando embarques avaliados em cerca de US$4 bilhões anuais e pressionando os preços no mercado interno.

A demora na liberação foi interpretada por analistas como um sinal da capacidade de barganha de Pequim e da vulnerabilidade brasileira diante da elevada concentração de suas exportações em um único mercado.

Também em 2021, a produção de vacinas no Brasil foi afetada por atrasos no envio de Ingredientes Farmacêuticos Ativos (IFAs) chineses, que paralisaram temporariamente a fabricação da CoronaVac, pelo Instituto Butantan, e da AstraZeneca, pela Fiocruz.

Embora Pequim tenha atribuído os atrasos a problemas logísticos e ao elevado volume global de pedidos, declarações hostis de representantes do governo brasileiro à China podem ter influenciado a demora.

Em geral, nestes casos, o Brasil tem adotado uma postura pragmática, tratando as ocorrências como questões técnicas e priorizando negociações bilaterais para garantir a retomada das exportações.

Associações do agronegócio, por exemplo, também seguiram essa linha, reconhecendo a importância do mercado chinês e evitando discursos hostis que pudessem comprometer o relacionamento comercial e político com a China.

Em 2023, com a mudança de governo, houve um reposicionamento estratégico da diplomacia econômica brasileira em relação à China. Essa reaproximação foi simbolizada pela Cúpula Brasil–China de abril de 2023.

Durante o encontro com o presidente Xi Jinping, foram assinados 15 memorandos de entendimento e 20 acordos abrangendo áreas como tecnologia, agricultura, infraestrutura, economia digital, desenvolvimento sustentável e cooperação espacial, com compromissos bilaterais estimados em cerca de R$50 bilhões.

Esse conjunto de ações reforça o caráter institucional da relação Brasil–China, sustentado por instrumentos como a Cosban e pelo Plano Estratégico 2022–2031. Esses marcos proporcionam estabilidade política e previsibilidade econômica, criando um ambiente favorável para investimentos de longo prazo em setores estratégicos, como energia renovável, infraestrutura e tecnologia de ponta.

Por outro lado, no contexto atual também implicam uma maior exposições a repreensivas do governo americano. Navegar entre estes dois polos é um dos principais desafios externos do país.

Brasil entre EUA e China

A dinâmica atual das relações entre EUA e China, marcada por ciclos de sanções, tarifas e acordos comerciais, exerce impacto direto e indireto nas relações comerciais entre Brasil e China.

Medidas adotadas por Washington, ora de caráter restritivo, ora conciliatório, provocaram reações de Pequim que, em diferentes momentos, abriram oportunidades para exportadores brasileiros ou, em contrapartida, aumentaram a competição e os riscos de dependência excessiva.

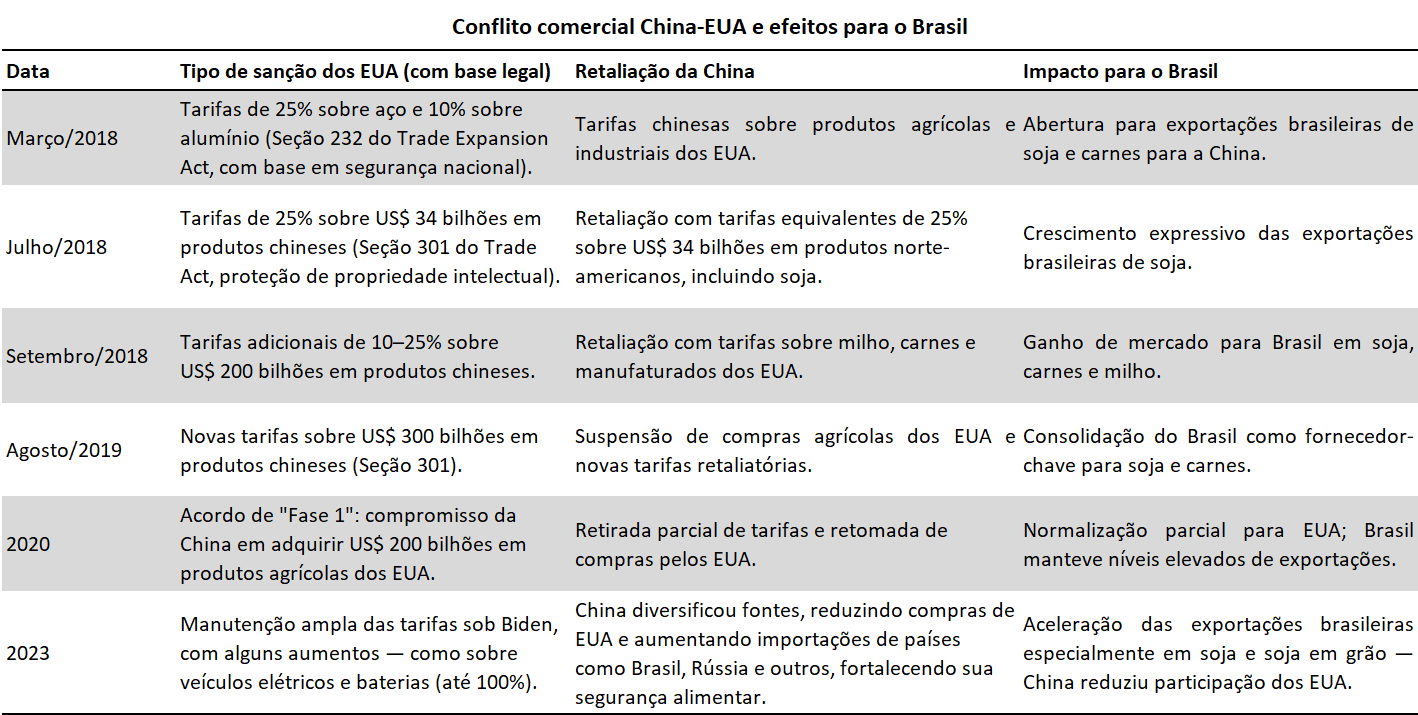

A tabela a seguir consolida os principais episódios de sanções e acordos implementados pelos Estados Unidos contra ou a favor da China entre 2018 e 2024, destacando as medidas de retaliação chinesas e seus efeitos sobre o comércio bilateral Brasil–China.

A intensificação do uso de sanções pelos Estados Unidos contra a China tem ampliado o risco de efeitos indiretos para países e empresas que mantêm relações comerciais com Pequim.

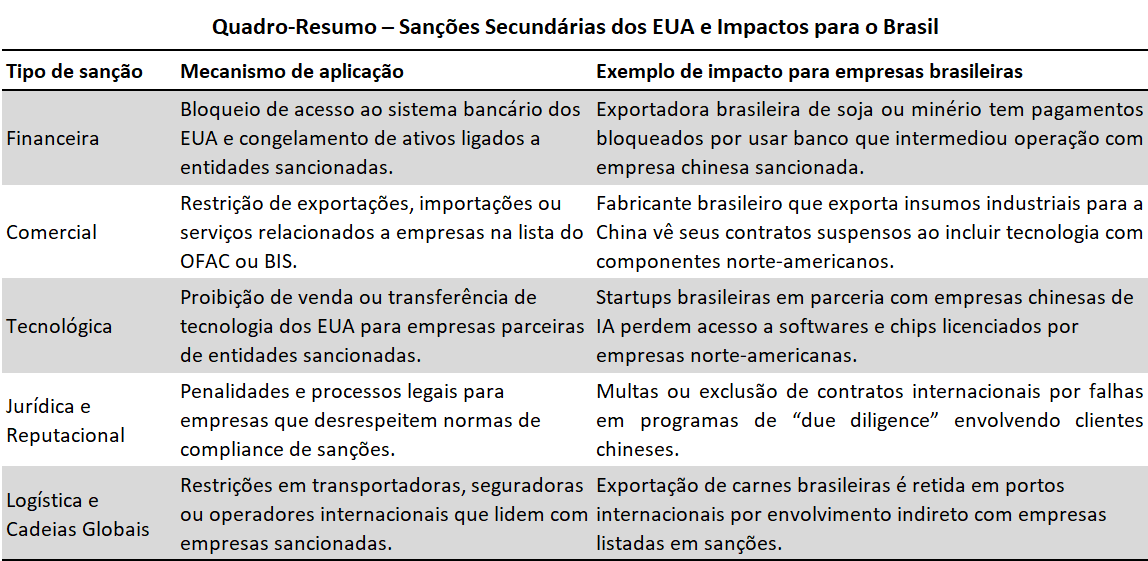

Esse fenômeno é conhecido como sanções secundárias: medidas que penalizam entidades de terceiros países, inclusive bancos, exportadores ou importadores, que realizem negócios com empresas ou setores chineses sob sanção.

Essas sanções são operacionalizadas principalmente por dois órgãos:

•O Office of Foreign Assets Control (OFAC), do Departamento do Tesouro, que aplica sanções financeiras e bloqueios de acesso ao sistema financeiro dos EUA;

•O Bureau of Industry and Security (BIS), do Departamento de Comércio, que restringe exportações, transferências de tecnologia e acesso a cadeias globais com componentes norte-americanos.

Para o Brasil, o risco está na interdependência com a China em setores estratégicos como agronegócio, mineração, energia, tecnologia e infraestrutura.

Um exemplo hipotético: uma exportadora brasileira de soja que, além de fornecer à China, utilize serviços financeiros em dólares de bancos norte-americanos, pode enfrentar dificuldades se a contraparte chinesa estiver na lista de entidades sancionadas pelo OFAC.

Este aspecto é principalmente importante para empresas brasileiras que pretendam participar de projetos em áreas sensíveis, como semicondutores, tecnologia 5G ou inteligência artificial.

Casos recentes envolvendo outros países ilustram o alcance dessas medidas:

•Bancos europeus e asiáticos foram penalizados por intermediar transações com empresas chinesas incluídas em listas de restrição ligadas a violações de direitos humanos em Xinjiang e apoio militar à Rússia;

•Empresas de logística e tecnologia sofreram bloqueios por exportar bens que utilizavam componentes de origem norte-americana, mesmo quando a produção final não estava nos EUA.

Esse ambiente cria três desafios principais para empresas brasileiras:

•Risco financeiro: possibilidade de bloqueio de transações em dólar ou exclusão de bancos e plataformas internacionais;

•Risco operacional: interrupção de cadeias de suprimentos, especialmente em setores com insumos de alta tecnologia;

•Risco jurídico e reputacional: necessidade de cumprimento das normas de “sanctions compliance” para evitar penalidades ou restrições futuras.

Além disso, a lógica extraterritorial dessas medidas coloca o Brasil em posição vulnerável. Ao mesmo tempo em que amplia relações com a China, o país precisa monitorar de perto a evolução dos regimes de sanções dos EUA e de seus aliados, sob pena de ver setores inteiros paralisados por restrições externas. Isso é ainda mais relevante no contexto atual, em que Washington utiliza a centralidade do dólar e do sistema financeiro internacional como instrumento de pressão política e comercial.